Diary

twitterもはじめました

[314]2007/8/29(Wed)

[tag: 旧日記システム

]

やっぱり愛は偉大だ。俺を若くする。

ということで,ここ を参考にしたらインストールできた。 …なんつーか,しっかりしてくれよ…VMware…

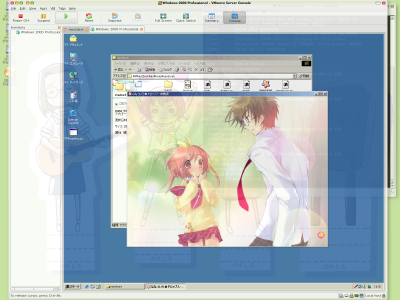

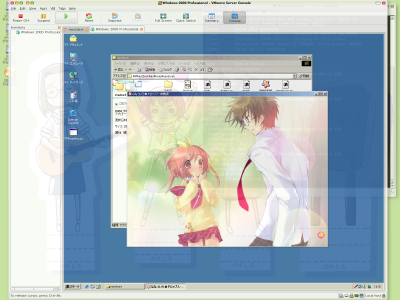

で,VMwareがインストールできたらサクっとWindows2000をインスコ。

ということで,動いた!!! 音もバッチリ。 きちんとBeryl上でも動くデモ。半透明にしたり,スケール(Expose)でもOK! これは体験版なんだけど,これで動くなら製品版でもOKでしょう。 (ただ,DirectXをONにすると画面が真っ白になってしまうので,OFFにする)

しかし,というかやっぱりゲームとアニメで声優が違うんだな。 でも,そんなに違和感が無いな…もしかしてアレか,中の人は同じか。 すももかわいい!!!

それにしても,メモリ足りねえ…スワップ領域食いまくり。 メモリ増設しないとなー。

VMwareでエロゲ

Ubuntu 7.04にVMware Serverをインスコしようとしたら, なぜかモジュールのmakeでエラーがでた。 どうやらkernel 2.6.20系列ではそういう症状が起こるらしい。 というか,VMwareインストーラのバグというか,インストーラがそのカーネルに対応してないだけみたいな感じだけど。ということで,ここ を参考にしたらインストールできた。 …なんつーか,しっかりしてくれよ…VMware…

で,VMwareがインストールできたらサクっとWindows2000をインスコ。

ということで,動いた!!! 音もバッチリ。 きちんとBeryl上でも動くデモ。半透明にしたり,スケール(Expose)でもOK! これは体験版なんだけど,これで動くなら製品版でもOKでしょう。 (ただ,DirectXをONにすると画面が真っ白になってしまうので,OFFにする)

しかし,というかやっぱりゲームとアニメで声優が違うんだな。 でも,そんなに違和感が無いな…もしかしてアレか,中の人は同じか。 すももかわいい!!!

それにしても,メモリ足りねえ…スワップ領域食いまくり。 メモリ増設しないとなー。

[313]2007/8/28(Tue)

[tag: 旧日記システム

]

焼肉食い放題サラダバー付き2180円で吐きそうになるまで食った貧乏性の俺。

ななついろ★ドロップスが妙に気になってきた

おかしい,アニメが始まったころは

「何この頭のユルいキャラどもは」

「劣化CCさくら」

とかさんざ言っていたクセに!

どうしちまったんだ…俺!

ということでゲームとVMwareで走らせるためのメモリ買ってくる!

しかし, コンシュマー版のページの 「★ごめんね!★発売日延期!」に吹いた。 何の悪びれもNEEEE!

エロゲ

おかしい,俺としたことがどうしたんだ…今更エロゲが気になるなんて…ななついろ★ドロップスが妙に気になってきた

おかしい,アニメが始まったころは

「何この頭のユルいキャラどもは」

「劣化CCさくら」

とかさんざ言っていたクセに!

どうしちまったんだ…俺!

ということでゲームとVMwareで走らせるためのメモリ買ってくる!

しかし, コンシュマー版のページの 「★ごめんね!★発売日延期!」に吹いた。 何の悪びれもNEEEE!

[312]2007/8/26(Sun)

[tag: 旧日記システム

]

ライフゲームは非常に単純で簡単なルールからできているのにもかかわらず,

そのアウトプットはとても多彩で複雑だ。

自分の周り8セルしか見ていないのにもかかわらず,

全体として面白い振る舞いをする。

同じような現象は生物の世界でも多くて, 植物なんかはフィボナッチ数列に従うものが多い。 そのようなものは少なからず自己相似的で,再帰的な構造をしている。 最も分かり易い例がヒマワリのタネの付きかただったり, 松ぼっくりの"まつかさ"の生えかただったりする。

なんで生物はそのような実装をしたのか非常に興味深い。 プログラミングで考えてみると,フィボナッチ数列などの再帰的な構造を持つものは プログラムしやすい。フィボナッチ数列を求めるコードを書いてみると

再帰的な構造にすることの利点はプログラミングと同じように,生物の遺伝子でも得られるんだろうか。 それとも,生物に求められる構造に進化した結果,再帰的な構造になったんだろうか。

こんなような単純なルールで複雑な結果が得られるのを見ていると, 実は人間の脳の構造も似たところがあるんじゃないかと思ってしまう。

人間の行動から脳の構造を知るのがとても難しいのは, ライフゲームのルールとアウトプットの関係と実は似てるんじゃないだろうかと。 …まぁ,勝手な憶測なんだけど。

セル・オートマトン

フラクタル

フィボナッチ数列

同じような現象は生物の世界でも多くて, 植物なんかはフィボナッチ数列に従うものが多い。 そのようなものは少なからず自己相似的で,再帰的な構造をしている。 最も分かり易い例がヒマワリのタネの付きかただったり, 松ぼっくりの"まつかさ"の生えかただったりする。

なんで生物はそのような実装をしたのか非常に興味深い。 プログラミングで考えてみると,フィボナッチ数列などの再帰的な構造を持つものは プログラムしやすい。フィボナッチ数列を求めるコードを書いてみると

int fib(int n) {

if(n <= 1) return 1;

else return fib(n-1) + fib(n-2);

}

と,非常に簡潔に書くことができる。if(n <= 1) return 1;

else return fib(n-1) + fib(n-2);

}

再帰的な構造にすることの利点はプログラミングと同じように,生物の遺伝子でも得られるんだろうか。 それとも,生物に求められる構造に進化した結果,再帰的な構造になったんだろうか。

こんなような単純なルールで複雑な結果が得られるのを見ていると, 実は人間の脳の構造も似たところがあるんじゃないかと思ってしまう。

人間の行動から脳の構造を知るのがとても難しいのは, ライフゲームのルールとアウトプットの関係と実は似てるんじゃないだろうかと。 …まぁ,勝手な憶測なんだけど。

参考URI

最初はもっと色々書いていたのに,ほとんどWikipediaに書いてあって絶望した! ということで,俺が書こうとしたことの残りは以下のリンクに大体書いてある。セル・オートマトン

フラクタル

フィボナッチ数列

[311]2007/8/25(Sat)

[tag: 旧日記システム

]

ここ数日,Linuxのインスコばかりやっているせいか,

妙に元気です。日記の更新頻度にもそれが現れているんじゃないでしょうか!

(どうだか…)

驚いたのは動画のコーデックをWindowsMediaPlayerみたく自動でインストールしてくれるところ。

Totemで動画再生しようとしたところ,コーデックが無いぞと警告を出して, 勝手にSynaptic(パッケージマネージャ)が起動してGStreamerとかインストールしてくれた。 すげえ!

あとはインストール時に/etc/fstabの自動設定をしてくれるところとか便利だと思った。 自分でfstabを書く必要ないしね。

スクリーンショットでも載せようかと思ったけど, 結局KDE入れてBerylで…といつも通りで全く変わり映えが無いのでやめ。

ただ,相変わらずNTFSの起動時のマウントで日本語ファイルが無視される問題はあるんだけど… まぁこれは再度手動でマウントすればいいし,まぁいいかな…と。 /etc/fstabに"locale=なんたら"とか書くんだっけ。まぁいいや,後で試そう… しかし,なんでFedoraCoreではうまくいってたんだろうなぁ…ふしぎふしぎ!

VisualBasicはWindowsでしか使えない上に遅いからもうやる気もないし, かといって他にはできないし…

そういや昔はそのためにJavaをやろうとしたけど,結局放置してるなぁ。 新しく言語を覚え直すのも面倒だなぁとか。

C/C++でマルチプラットホームなコードが書けるものというと, GNOME系で使われているGTK,KDE系で使われているQtがあって, こいつらを使ってやりたいと思っているんだが,どうにも資料不足だ…

ちなみに,俺は勉強するならQtだなぁと思う。 GTKがCでQtがC++なので。 Linuxを使っているとQtっていまいちマイナーって印象だけど, GoogleEarthはQtを使って作られたと言えば,実績として心強い。 (実績から言えばGTKの方があるけどね…GIMPとか色々…)

そういや,.NET FrameWorkもマルチプラットフォームか… 見なかったことにしよう。

しかし,やっぱりJavaが一番ハードルが低いか…? JavaAppletなんかかなり簡単に行けるもんなぁ…

しばらくJava週間にしてみようかな。

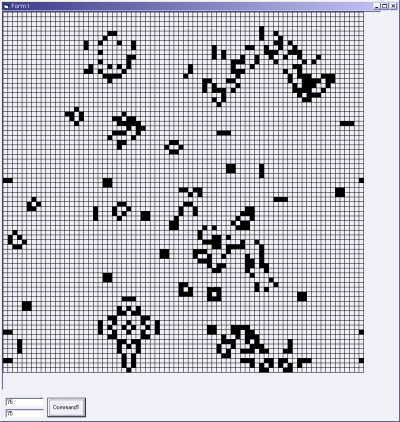

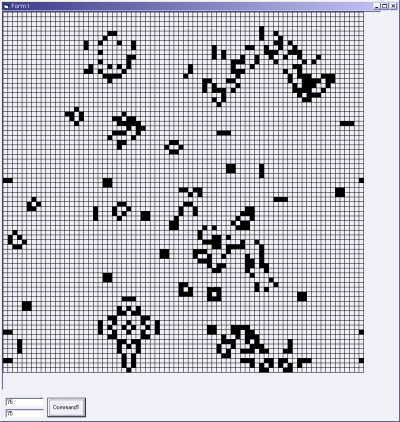

しかし,1/2の密度でランダム発生させると次の世代であっという間に死滅しますねコレ。1/5くらいだと結構うまくいく。 色々面白い。

クリックで拡大

次はJavaで組めたらイイナ!

浮気したUbuntu

いや,すげえ調子いいですよコレ。動作も軽いし。 グラボのドライバインスコでなぜかコケたものの(またか),普通に使えてます。驚いたのは動画のコーデックをWindowsMediaPlayerみたく自動でインストールしてくれるところ。

Totemで動画再生しようとしたところ,コーデックが無いぞと警告を出して, 勝手にSynaptic(パッケージマネージャ)が起動してGStreamerとかインストールしてくれた。 すげえ!

あとはインストール時に/etc/fstabの自動設定をしてくれるところとか便利だと思った。 自分でfstabを書く必要ないしね。

スクリーンショットでも載せようかと思ったけど, 結局KDE入れてBerylで…といつも通りで全く変わり映えが無いのでやめ。

ただ,相変わらずNTFSの起動時のマウントで日本語ファイルが無視される問題はあるんだけど… まぁこれは再度手動でマウントすればいいし,まぁいいかな…と。 /etc/fstabに"locale=なんたら"とか書くんだっけ。まぁいいや,後で試そう… しかし,なんでFedoraCoreではうまくいってたんだろうなぁ…ふしぎふしぎ!

GUIプログラミング

今日はちょこちょこネットを回っていたら「ライフゲーム」関連の情報にぶちあたって, 是非自分でプログラミングしてみたくなったんだけど, 考えたら俺はVisualBasicでしかGUIプログラミングしたこと無いんだよなぁ…VisualBasicはWindowsでしか使えない上に遅いからもうやる気もないし, かといって他にはできないし…

そういや昔はそのためにJavaをやろうとしたけど,結局放置してるなぁ。 新しく言語を覚え直すのも面倒だなぁとか。

C/C++でマルチプラットホームなコードが書けるものというと, GNOME系で使われているGTK,KDE系で使われているQtがあって, こいつらを使ってやりたいと思っているんだが,どうにも資料不足だ…

ちなみに,俺は勉強するならQtだなぁと思う。 GTKがCでQtがC++なので。 Linuxを使っているとQtっていまいちマイナーって印象だけど, GoogleEarthはQtを使って作られたと言えば,実績として心強い。 (実績から言えばGTKの方があるけどね…GIMPとか色々…)

そういや,.NET FrameWorkもマルチプラットフォームか… 見なかったことにしよう。

しかし,やっぱりJavaが一番ハードルが低いか…? JavaAppletなんかかなり簡単に行けるもんなぁ…

しばらくJava週間にしてみようかな。

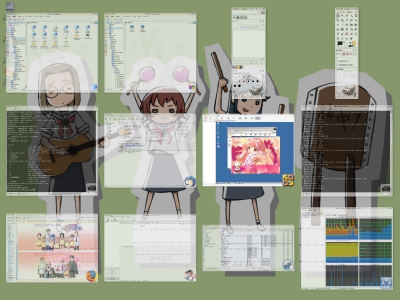

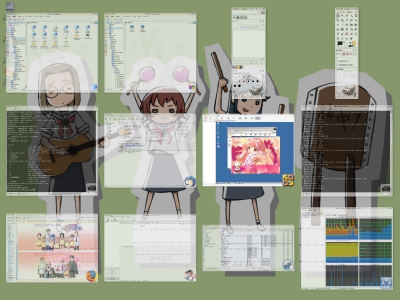

VisualBasicでライフゲームを作ってみた

のはいいけど,忘れすぎだな… 文法やら何やらの忘れ以外は何もつっかかること無くできた。 トータル30分くらいでプログラミングできた。しかし,1/2の密度でランダム発生させると次の世代であっという間に死滅しますねコレ。1/5くらいだと結構うまくいく。 色々面白い。

クリックで拡大

次はJavaで組めたらイイナ!

[310]2007/8/24(Fri)

[tag: 旧日記システム

]

12時間睡眠とかマジ…

起動時のNTFSのマウントだとファイル名に日本語が含まれていると, ファイルが認識されない問題。 なぜか

あいかわらずFireFoxの動作がトロい。 Amarokも読み込みが遅い。 Berylもなんか遅い。 …なんか全体的に遅い?

フォントレンダリングのスペーシングがおかしい。 (おかしいのはMyriadだけかな…?) こんな感じに詰められてしまう。

ただ,カーニングやらリガチャなんかが今までと違って効いているんで, そのまわりの調整がうまくできていないのかもしれない。

しかし,動作がどうも遅いというのが今の俺にとって非常にネックというか… なにか設定が悪いんだろうか…

今,一番話題なディストリで,非常によくできているとのこと。 Debian系というのがなんか惹かれる。 それに,新しい3DデスクトップであるCompiz Fusionのリポジトリが用意されているのはUbuntuだけ! とかなんとか。

俺はKDEが好きなんでKubuntuを入れようかと思ったけど, とりあえずUbuntuをまずやってみようかと思った。

っていうか,こんな生産性の無いことばっかやってていいんか俺…

確かに,初めてLinuxに触ったのは2年前 なんだけど,このころは「ときどきLinuxで遊ぶ」程度で, 日常的にLinuxを使うようになったのは 2006/12押入鯖が届いたときあたりなんじゃなかろうかと… このころはWindowsからVNCで使ってるのがメインだったけど, 完全にWindowsから離れられたのは, デスクトップマシンに 2007/05 FedoraCore6をインストールしたときだったりする。

そう考えるとかなり長い間,WindowsとLinuxを行ったり来たりしていたワケで, なかなかLinux(というより他のOS)に移ることって難しいんじゃないかと思った。

移行先がLinuxだから長い時間がかかったのか, もしMacに移行するのであればこんなに長い時間は不要であったのかよくわからないが… しかし,他のOSに移行するには普段使うPCとは別にPCが必要なんだなぁとも思った。

openSUSE 10.2の様子

なんだか色々問題が発生してますよ。起動時のNTFSのマウントだとファイル名に日本語が含まれていると, ファイルが認識されない問題。 なぜか

mount -aでやりなおすときちんと読める。あいかわらずFireFoxの動作がトロい。 Amarokも読み込みが遅い。 Berylもなんか遅い。 …なんか全体的に遅い?

フォントレンダリングのスペーシングがおかしい。 (おかしいのはMyriadだけかな…?) こんな感じに詰められてしまう。

ただ,カーニングやらリガチャなんかが今までと違って効いているんで, そのまわりの調整がうまくできていないのかもしれない。

しかし,動作がどうも遅いというのが今の俺にとって非常にネックというか… なにか設定が悪いんだろうか…

ということで浮気

Ubuntuが気になってる(ぉ今,一番話題なディストリで,非常によくできているとのこと。 Debian系というのがなんか惹かれる。 それに,新しい3DデスクトップであるCompiz Fusionのリポジトリが用意されているのはUbuntuだけ! とかなんとか。

俺はKDEが好きなんでKubuntuを入れようかと思ったけど, とりあえずUbuntuをまずやってみようかと思った。

っていうか,こんな生産性の無いことばっかやってていいんか俺…

Linux歴

前回の日記で「Linux使いはじめてそんなに短いワケじゃないのに」とあるけど, 実はそれほど長くもないんだよなぁ…と過去の日記を見て思った。確かに,初めてLinuxに触ったのは2年前 なんだけど,このころは「ときどきLinuxで遊ぶ」程度で, 日常的にLinuxを使うようになったのは 2006/12押入鯖が届いたときあたりなんじゃなかろうかと… このころはWindowsからVNCで使ってるのがメインだったけど, 完全にWindowsから離れられたのは, デスクトップマシンに 2007/05 FedoraCore6をインストールしたときだったりする。

そう考えるとかなり長い間,WindowsとLinuxを行ったり来たりしていたワケで, なかなかLinux(というより他のOS)に移ることって難しいんじゃないかと思った。

移行先がLinuxだから長い時間がかかったのか, もしMacに移行するのであればこんなに長い時間は不要であったのかよくわからないが… しかし,他のOSに移行するには普段使うPCとは別にPCが必要なんだなぁとも思った。